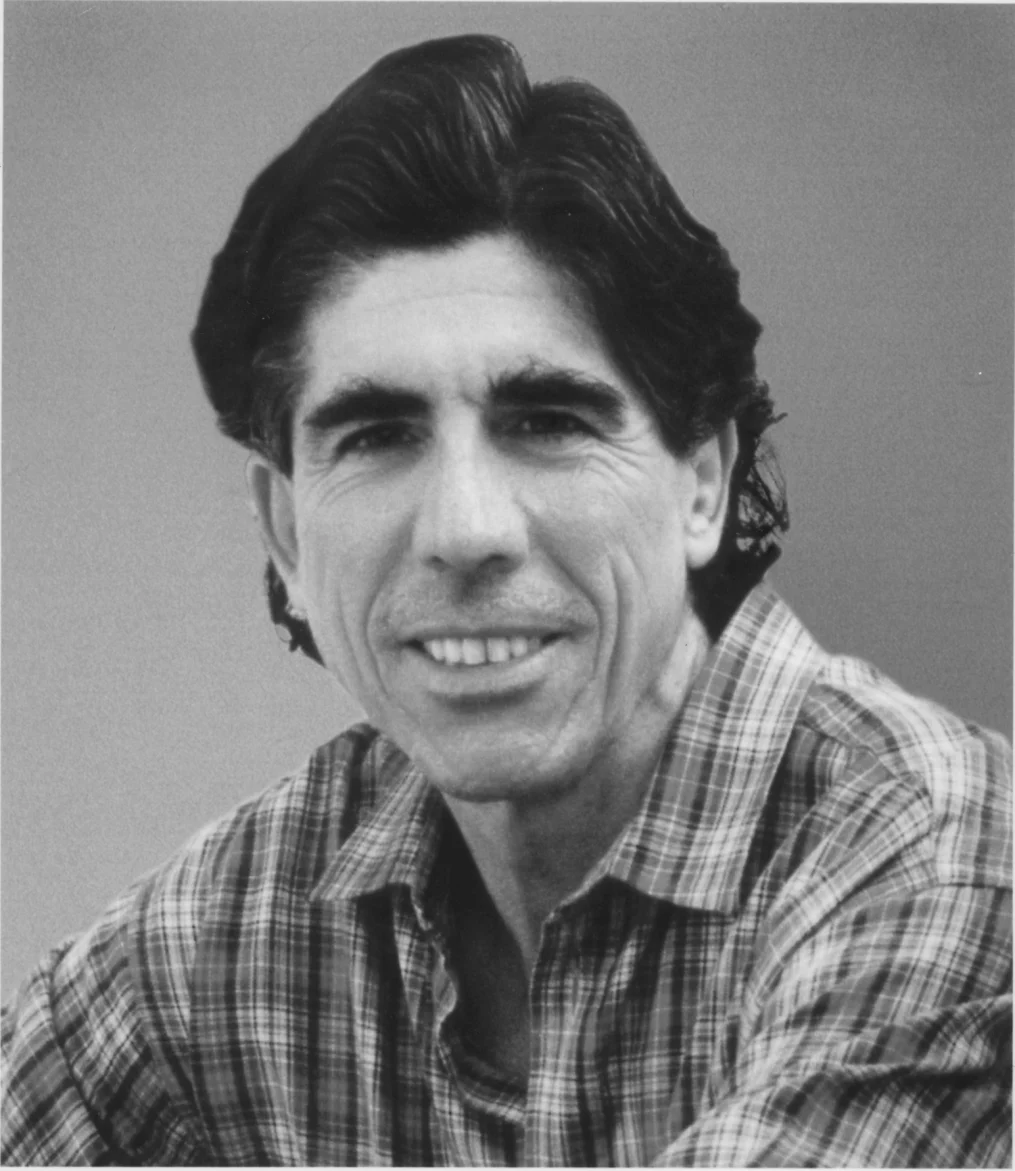

作者:尼可拉斯·邁爾斯 (Nicolaus Mills)

此文刊登在美國Prospect雜誌 (American Prospect)

2005年1月20日

在美國總統大選一周後,備受讚譽的《南京浩劫:被遺忘的大屠殺》 (The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II) 一書著者張純如 (Iris Chang),被發現死於位於加利福尼亞州洛斯加托斯市 (Los Gatos) 以南的一條高速公路上自己的汽車裡。開槍自殺之前,她在聖荷西市 (San Jose) 家裡留下細心撰寫的遺書,並確保她的屍體將被警察而不是她的丈夫或她2歲的兒子發現。

隨後的新聞,報導了張純如的年齡——年僅36歲,並解釋了她三本著作中最重要的《南京大屠殺》的成功——該書僅在美國便售出50多萬冊。但是,對張純如逝世的關注,很大程度上缺少對她的工作的認真評價,以及對她留下的道德和知識空白的認知。張的祖父母在1937年逃離了中國東部城市當時的首都南京,因為那裡發生殘暴的侵略戰爭。在如今大多數關於大屠殺和種族滅絕的故事都側重對戰爭情節報導的世界裡,張純如從未忘記,她的主題是被征服和死去的人們。

通過描述日本軍隊對南京的圍攻——後來估計這場戰役導致260,000多人死亡——張純如選擇了一個長期被日本甚至西方世界深埋的題材。第二次世界大戰結束後,日本人不出意料地選擇強調他們由於在廣島和長崎投下的原子彈所遭受的苦難;而美國則因致力於重建日本作為針對共產主義中國的緩衝區,甘心讓其新盟友對其新敵人所犯下的戰爭罪行從視野中消失。

於是這件事就這麼一直波瀾不驚,不為人知——直到張的書面世。在南京大屠殺60週年,也是張純如29歲之際,這本書正式出版。它既暴露了圍繞南京發生了什麼事情的黑寂,也揭開了日本學校如何教授這段歷史的問題。日本於二戰期間在那裡犯下的暴行被低調消聲,南京城裡發生的對成千上萬的中國人的殺戮仍然只是一個“事件”。

然而進一步,《南京大屠殺》的核心是作者對於人道救援的政治的傾注——她評價彼時彼地那些仍擁有人身行動自由的個人為拯救中國民眾做了什麼;以及這些人道救援者,尤其是美國教師明妮·魏特琳 (Minnie Vautrin) 和德國商人約翰·拉貝 (John Rabe),如何為此努力到人生極限。魏特琳後來回到美國,1941年時神經錯亂,絕望於自己曾經無法完成的義務,自殺了。拉貝於1938年向德國政府遞交了一部關於南京大屠殺的電影,為此被蓋世太保逮捕並短暫監禁。二戰後,他在瑞士生活了一段時間,依靠感激他的南京市民贈送的食物幸存下來。

像魏特琳和拉貝一樣,張純如並不認為她為南京大屠殺受害者所做的努力已經足夠,也不能感到心安。她拒絕為自己的著作所帶來的榮譽而稍感安慰。在巡回推介著作的那一年,她尤其直面應對那些質疑她的數字或者準確性的人。在電視節目中,她當面挑戰日本駐美國大使,要其為南京大屠殺道歉。當他只肯承認那是“真正不幸的事情”發生時,她倍感憤怒。

張純如的丈夫沒有公布她的遺書,新聞報導也沒提供任何細節,所以我們只能猜測是什麼驅使她如此絕望。但從回顧中我們能夠確認無疑的,是她自己身心的沉重負擔。在她生命的最後,她正在寫一本關於巴丹死亡行軍和日本人虐待美國戰俘的書——我們是多麼希望時光倒流她選擇的是另一個稍微輕鬆的主題。在這樣一個世界裡,許多國際人物——聯合國秘書長科菲·安南 (Kofi Annan) 立刻浮現在腦海中——似乎滿足於以運動員的方式應對人類災難的挑戰,去獲得一個勝利成功的記錄(你可能在盧旺達輸了,但是無妨,在東帝汶贏了)。而張純如的道德品範則卓然獨立。在她的認知的世界裡,做得不夠的代價總是落到那些最易受傷害的人身上;她無法擺脫這樣一種觀念:像她這樣的人的最大的敵人,是心安。

尼可拉斯·邁爾斯是薩拉·勞倫斯學院 (Sarah Lawrence College) 美國研究學教授,著作包括《他們的最後一戰:為了國家二戰紀念堂》 (Their Last Battle: The Fight for the National World War II Memorial)

- (郝繼剛Jim Hao 譯,盛婕Zoe Sheng 校譯)